“ তিনি যে চিত্রকর তা আজও সাধারণ্যে যথেষ্ট অজ্ঞাত। অথচ চিত্রকর সত্যজিৎকে না জেনে শুধু চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎকে জানা তাকে সম্পূর্ণ জানা নয়।”

- --- দেবাশীষ দেব

সত্যজিৎ রায়, নাম শুনলে প্রথমেই মনে ভেসে ওঠে পথের পাঁচালি,

অপু-দুর্গা-সর্বজয়া, কাশের বন, রেলগাড়ি দেখতে ছুটে যাওয়া।

মনে গুনগুনিয়ে ওঠে গুপী গাইন বাঘা বাইনের ‘ভুতের রাজা দিল

বর’, হীরক রাজার দেশের গান।

মন রোমাঞ্চে ভোরে

ওঠে ফেলুদা, জটায়ু- তোপসে, মগনলাল মেঘরাজ নাম উচ্চারণে। রহস্য রোমাঞ্চ ভরা অলিগলিতে

ছুটতে থাকি সোনার কেল্লায়, বেনারসের ঘাটে ঘাটে।

গায়ে কাঁটা দেয় প্রফেসর শঙ্কুর অবিস্মরণীয় আবিস্কারের রোমাঞ্চে

ও তারিণী খুড়োর জমজমাট গল্পে।

মন ভালোবাসায় ডুবে যায় অপু – অপর্ণার নতুন প্রেমের নতুন ঘর

নতুন ‘অপুর সংসারে’।

এই সমস্তই তাঁর চিত্র পরিচালক এবং লেখক রূপের পরিচায়ক।সত্যজিৎ

রায় মানেই অসাধারণ কাহিনী ও রং বেরঙের চলচ্চিত্রের এক অসাধারণ জগৎ। আর এর আড়ালেই রয়ে

যায় তাঁর চিত্রকর রূপটি।

চিত্রকর বা ইলাস্ট্রেটর হিসাবে সত্যজিৎ রায় রঙিন করেছেন শিল্পের অন্যান্য বিভিন্ন মাধ্যমেও।চিত্রকর হিসাবে ছিলেন বিশেষ উঁচু দরের শিল্পী। এই ক্ষেত্রটি তাঁর অত্যন্ত আগ্রহের ও ভালোবাসার মাধ্যম ছিল। তাঁর আত্মজীবনী ' যখন ছোট ছিলাম ' বইটিতে তিনি জানিয়েছিলেন তিনি ছোটবেলা থেকে ভালো ছবি আঁকাতে পারতেন। জীবনের শেষদিনেও এঁকে গেছেন অসাধারণ চিত্র।চিত্রশিল্পের জগতে তাঁর বিশেষ অবদান অনস্বীকার্য। আজ তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে, তাঁর সেই চিত্রকর রূপকেই সবার সামনে তুলে ধরার এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় এই লেখনী।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পৌত্র এবং সুকুমার রায়ের পুত্র,

সত্যজিৎ রায় ছিলেন তাঁদের যোগ্য উত্তরসূরি। বংশানুক্রমেই চিত্রাঙ্কনের ধারাটি তিনি

পেয়েছিলেন। পিতামহ ও পিতার মতই তিনিও চিত্রাঙ্কনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। পরবর্তীকালে

নিজ চেষ্টায় সেই সৃজনশীলতার উন্নতি ঘটান এবং সৃষ্টি করেন নিজস্ব এক ঘরানার।

|

| গল্পে ব্যবহৃত সত্যজিৎ রায়ের আঁকা ছবি |

এই বিষয়ে সত্যজিৎ ঘনিষ্ঠ বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য লিখেছেন –

প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকস্তরে পড়াশোনা করলেও তাঁর আগ্রহ রয়ে যায় চারুকলার প্রতি। মা সুপ্রভা দেবীর আদেশে শান্তিনিকেতনে পড়তে যান।ভর্তি হবার পর তিনি বিশ্বভারতীর কলাভবনে অঙ্কন শিখতে এলেন নন্দলাল বসু, রামকিঙ্কর বেজ, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। সেখানে প্রাচ্যের চিত্রকলার সাথে তাঁর পরিচয় হয়। গভীর মনোযোগের সাথে তিনি প্রাচ্যের শিল্পের বিভিন্ন ধারা ও ঘরানার অধ্যয়নে রত হন।সেই সময় ভারতীয় চিত্রশিল্পে পাশ্চাত্যধারা বিপুল্ভাবে প্রভাব বিস্তার করছিল। কিন্তু তাঁর শিক্ষকরা চাইলেন সত্যজিৎ পাশ্চাত্য প্রভাব মুক্ত হয়ে ভারতীয় ঘরানায় নিজস্বতা সৃষ্টি করুন। সত্যজিৎ তারপরেই হয়ে উঠলেন দৃশ্যায়ন সংস্কৃতির ( visual culture) প্রকৃত ভারতীয় ছাত্র। দ্রুত ভারতীয় লোকশিল্প আয়ত্ত করে ফেললেন তিনি।তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তাঁর কাছ থেকেই শেখেন ক্যালিগ্রাফি বা চারুহস্তলিপি। চার বছরের কোর্স শেষ না করে তিনি মাত্র তিন বছর শিক্ষা গ্রহন করেন এবং শিক্ষাগ্রহন অসমাপ্ত রেখেই বাড়ী ফিরে আসেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল প্রয়োজনীয় যা কিছু তা ইতিমধ্যেই তাঁর শেখা হয়ে গেছিল। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন।

বিজ্ঞাপন সৃষ্টিতেঃ

|

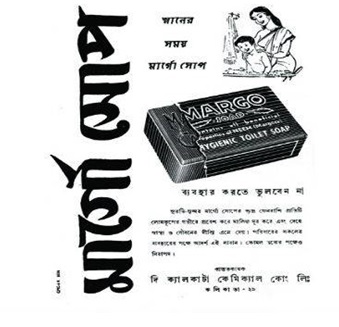

| সত্যজিৎ রায়ের আঁকা বিভিন্ন বিজ্ঞাপন |

শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে ১৯৮৩

সালের জুন মাসে তিনি ব্রিটিশ বিজ্ঞাপন সংস্থা D. J. Keymer (বর্তমান নাম Ogilvy & Mather)-এর কলকাতা শাখায় জুনিয়ার ভিস্যুয়ালাইজার

হিসেবে মাত্র আশি টাকা বেতনে যোগদান করেন । সত্যজিৎ নিজের মনের মত কাজ পেয়ে গেলেন। তাঁর ভিন্ন ধরণের কাজ কোম্পানির তৈরি

জিনিসের ব্যবসা বৃদ্ধি করতে লাগল।

|

| সাবানের প্যাকেট থেকে অর্ধেক বেরোনো সাবান |

|

| বা সিগারেট প্যাকেট থেকে বেরিয়ে থাকা স্টিক |

এগুলো ক্রেতাদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করে এবং নজর

কেড়ে নিতে সক্ষম হয় । সত্যজিৎ সর্বপ্রথম বিজ্ঞাপন শিল্পের জগতে ভারতীয়

লোকশিল্পের অলংকারণ এবং ক্যালিগ্রাফির সৌন্দর্য দিয়ে বাজিমাত করেছিলেন।

প্রস্তুতকারক এবং গ্রাহক উভয় পক্ষই সাবান, বিস্কুট, কেশতেল বা সিগারেটের সৌন্দর্য

উপভোগ করছিলেন।সত্যজিৎ

রায়ের আঁকা কয়েকটি বিখ্যাত বিজ্ঞাপনের বিষয়ে একটু বলা যাক।

Ø

রবিবার প্যালুড্রিন দিবসঃ

১৯৪৯ সালে প্রতি রবিবার ম্যালেরিয়া রোধক বড়ি প্যালুড্রিনের প্রচারের

জন্য আইসিআই সংস্থা কর্তৃক তিনটি ধারাবাহিক বিজ্ঞাপন প্রচারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

এই বিজ্ঞাপনগুলির জন্য, সত্যজিৎ রায় রবিবার সকালে

তিনটি সাধারণ পরিবারের ব্যস্ত ঘরোয়া দৃশ্যের বর্ণনা করেন-

যা তাদের ভিন্ন শ্রেনী এবং মেজাজকে পরিস্ফুট করে তুলেছিল। পশ্চাৎপটের বিস্তারিত বিবরণও তাঁর নিখুঁত পর্যবেক্ষণকে চিহ্নিত করে।

এছাড়া চিত্রগুলির চিন্তাভাবনায় চলচ্চিত্রের বিরল বৈশিষ্ট খুঁজে পাওয়া যায়। এই চিত্রায়নটি

তিনি ১৯৪০-এর দশকের ব্রিটিশ

ম্যাগাজিনগুলির অন্যতম ‘স্পট-দ্য ডিফারেন্স’ অনুকরণে তৈরি করেন। পরে তিনি সন্দেশ

ম্যাগাজিনের জন্য অনুরূপ চিত্র অঙ্কন করেছিলেন যেখানে পাঠকদের দুটি তুলনামূলক চিত্রের

মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য খুঁজে করতে বলা হত।

চেলসি সিগারেটঃ

চেলসির সিগারেটের বিজ্ঞাপনের জন্য তাঁর একটি আঁকা চারটি প্যানেলে একটি গল্প

বলে। যেখানে একজন ক্রিকেটার মধ্যাহ্নভোজের

আগে পর্যন্ত ভালো বল করতে পারছেন না। এরপর যখন চেলসি সিগারেট পান করেন, তখন উইকেট শিকারে সফল হন। অন্য একটি বিজ্ঞাপনে রেসকোর্সের একটি দৃশ্যের চিত্র তুলে ধরেছেন। যেখানে চেলসির সিগারেট হতাশ রেস খেলোয়াড়কে

একটি "ডাবল"

জয়ের আনন্দ দিচ্ছে।

এই বিজ্ঞাপনগুলি দেখতে এতটাই বিদেশী যে, যদি না জানা যায় তবে খুব কম লোকই এগুলিকে ভারতীয় বলে চিহ্নিত করতে

পারবেন। এখানে তিনি জেমস হুইটফিল্ড টেইলারের ফ্লুইড ব্রাশস্ট্রোক স্টাইলের অনুকরণ করেন, যিনি এই সময়ে পাঞ্চ ম্যাগাজিনে তার কার্টুনের জন্য ব্রিটেনে বিখ্যাত

ছিলেন। চেলসির আর একটি বিজ্ঞাপনে তিনি সমীকরণ আকারে

লিখেছিলেন q

(quality) + p (Price) = c (Chelsea cheers you up)। এই বিজ্ঞাপনে তিনি

একটি আধুনিক ফন্ট ব্যবহার করেছিলেন যা দেখতে বোদোনির পরিবর্তিত

রূপ বলে জানা যায়।

জবাকুশুম তেলের বিজ্ঞাপনঃ

|

| C.K.Sen & Co. LTD. এর ৭৫ বৎসর পূর্তির বিজ্ঞাপন |

|

| জবাকুসুম তেলের বিজ্ঞাপন |

এই

কম্পানির সবচেয়ে মূল্যবান পণ্যটির বিজ্ঞাপন

ছিল বেঙ্গল গেজেটে প্রথম প্রকাশিত চুলের তেল জবাকুসুম তেলের বিজ্ঞাপন। এটি "দ্য রয়েল টয়লেট" এবং 'ভারতের

রাজকন্যার জন্য প্রস্তুত' হিসাবে বাজারজাত করা হয়েছিল।এই

বিজ্ঞাপনের দুই মহিলার চিত্র, শাওয়ারকে ঝর্ণা স্বরূপ ব্যবহার এবং জবাকুসুমের আদ্যাক্ষর

“J” -কে বৃহদাকারে এঁকে সত্যজিৎ রায় এক অনন্য রূপ দান করেন, যা সেইযুগে বিরলতম ছিল।

ফিলিপ লাইটঃ

|

| ফিলিপ্স লাইটের বিজ্ঞাপন |

“আলোর জন্য ফিলিপস” ট্যাগলাইন সহ এক মহিলার পঠনরত চিত্রটি চিত্রশিল্পী সত্যজিৎ

রায়ের বহুমুখিতার অন্যতম নিদর্শন।ন্যুনতম

চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে তিনি বুঝিয়েছিলেন যে কোনও "আধুনিক"

মহিলার বই পড়ার জন্য "আলোক" প্রয়োজন এবং তার জন্য পৃথকভাবে কোনও বৈদ্যুতিক আলোর উৎসকে চিহ্নিত করার দরকার নেই।ভাবের মাধ্যমেই বিজ্ঞাপনের মূল উপাদানকে তিনি

চিহ্নিত করেছিলেন।

ষোলোআনা বাঙালিয়ানায়

ভরপুর হয়ে পাশ্চাত্য গাম্ভীর্যকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞাপনের

মধ্যে ভারতীয়ত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেতনের বৈষম্যমূলক আচরনের কারণে

বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি এই চাকরি ছেড়ে দেন।

পরবর্তী

পর্বে আমরা সত্যজিৎ রায়ের জীবনের পরবর্তী অধ্যায় – প্রচ্ছদ রূপায়ন সম্পর্কে জানতে পারব।

দ্বিতীয় পর্ব পড়তে এখানে ক্লিক করুন।

1 মন্তব্যসমূহ

Very insightful. Got to know many new things.

উত্তরমুছুন