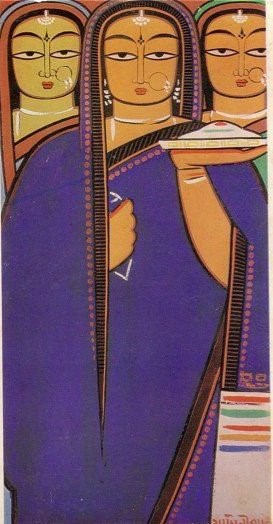

গনেশ কোলে মা দুর্গা

এরপর বেঙ্গল স্কুল ও প্রচলিত পশ্চিমা ধারার বিপরীতে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন এক শিল্পধারার জন্ম দেন তিনি। পটুয়াদের থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তৈরি করলেন পটচিত্রের। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ এই শিল্পী স্বদেশের লোকায়ত শিল্পকে বেছে নিলেন নিজস্ব ঘরানা হিসেবে। দৈনন্দিন গ্রাম্য জীবনের সহজ স্বাভাবিক দিকটায় ঝুঁকে পড়লেন। গ্রামীণ জীবন-জীবিকা, লাঙল হাতে চাষী, কীর্তন গায়ক, কিশোরী কন্যাদের হাসি, ঘরোয়া বধূ, বাঁশীবাদক ক্লান্ত পথিক, নৃত্যরত তরুণীদ্বয়, বাঘ, মাছ, বিড়াল, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রভৃতি হলো তার অঙ্কনের বিষয়াদি। পটচিত্রের উপাদানে আরও রসদ যুগিয়েছে প্রিয় ধর্মকাহিনীগুলো। যেমন- রামায়ণ কথা, চৈতন্যের জীবনী, ক্রুশবিদ্ধ যীশুর জীবন, রাধা-কৃষ্ণ, জগন্নাথ-বলরাম ইত্যাদি। যামিনী রায়ের আঁকিয়ের পটপরিবর্তনের বিষয়টিতে শিল্প বিশ্লেষক ড. অশোক ভট্টাচার্য্য মূল্যবান মন্তব্য করেছেন,

তিনি একজন জাত পটুয়ার মতো গুণগত উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে ছবির সংখ্যাগত আধিক্যের দিকেও নজর দিয়েছেন।

সাঁওতাল চিত্র

বেলিয়াতোড় গ্রামের আশেপাশেই ছিল সাঁওতাল আদিবাসীদের বসবাস। যামিনী রায় ১৯২১ থেকে ১৯২৪-এর মধ্যকার সময়ে নতুন এক গবেষণা চালালেন সাঁওতাল আদিবাসীদের নিয়ে। তাদের জীবনাচারকে তিনি তুলির রঙে নতুন করে দেখবেন বলে ঠিক করলেন। সেখানে স্থান পেলো সাঁওতাল নারীদের নাচ, পরিবার, জীবনযাপনের দৃশ্যসহ দৈনন্দিন জীবনের রূপ।

সাঁওতাল রমণী

সিদ্ধান্ত নিলেন, বাংলার লোকশিল্পকেই পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করবেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বঙ্গশিল্প জগতের তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক খুলে গেল। প্রথমত, দৈনন্দিন বঙ্গজীবন অতি সহজেই ধরা দিল শিল্পীর তুলিতে। দ্বিতীয়ত, এই সহজবোধ্য শিল্প সহজলভ্য হয়ে উঠল বঙ্গবাসীর কাছে। পৌঁছে গেল মধ্যবিত্তের অন্দরে। তৃতীয়ত, পুনরুজ্জীবিত হল বাংলার লোকশিল্প।

চিত্রকলার বৈশিষ্টঃ

দীর্ঘ অনুশীলনের পর তিনি নিজস্ব অঙ্কন শৈলী তৈরি করেন। প্রায় পঞ্চাশ বছরের চিত্রকলার চর্চায় তাঁর নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট ছিলঃ

- গ্রাম বাংলার সহজ সরল মানুষ, তাদের দৈনন্দিন অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা, পশুপাখী প্রভৃতিকে তাঁর ছবির বিষয় হিসাবে গ্রহন করেছিলেন।

- ছবি যাতে সহজলভ্য হয় তাই ছবি আঁকার উপকরন হিসাবে খড়িমাটি, ভুসোকালি, বিভিন্ন গাছগাছালি, লতাপাতার রস থেকে আহরিত রং ব্যবহার করতেন। তার সকল চিত্র যেন জীবন্ত হয়ে উঠতো দেশীয় উপাদানে আর রঙে। তিনি সবকিছুতেই দেশীয়ই উপাদানের সাহায্য নিয়েছিলেন, যাতে ধনী-নির্ধন সবার কাছে অনায়াসেই পৌঁছুতে পারেন। তিনি প্রচুর ছবি এঁকেছেন সাধারণের জন্য। খুবই স্বল্পমূল্য ও সহজলভ্যও ছিল চিত্রগুলো।

- রঙের ব্যবহার যামিনী রায়কে সবচেয়ে বেশি পৃথক করেছে সকল চিত্রশিল্পীদের থেকে। উজ্জ্বল রঙে ফুটে থাকা তার চিত্রগুলো যেন কোনো উৎসবের আমেজ বয়ে আনে। পটুয়াদের মতো তিনিও মেটে রঙে ছবি এঁকেছেন।

- তার আঁকার একটি বিশেষ কৌশল ছিল। বেশ ক’টি ছবি খেয়াল করলে দেখা যাবে, তিনি চোখের কাজে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। লম্বা বড় সরু নয়নের আধিক্য যে কোনো ছবিতে। সেই চোখ হোক পুরুষের, বিড়ালের অথবা সুনয়না যুবতীর, উপেক্ষা করার উপায় নেই। মোটা দাগে স্পষ্ট ও সপ্রতিভ হয়ে ওঠে সাঁওতাল পটচিত্রগুলো। তাঁর ছবিতে সাবজেক্টই প্রধান, পশ্চাৎপট নয়।

- পটচিত্র আঁকার সময় তিনি সমতলীয় বর্ণিল পট ব্যবহার করতেন। এই চিত্রশৈলীকে তিনি "ফ্ল্যাট টেকনিক" নাম দিয়েছিলেন। তবে সেই সময় বাংলা চিত্রকলার ক্ষেত্রে বেঙ্গল স্কুলের একাধিপত্য থাকায় এই শৈলী সমাদৃত হয় নি।

| ||

| সীতার অগ্নীপরীক্ষা |

১৯১৮-১৯১৯ সালে ইন্ডিয়ান "একাডেমী অফ ফাইন আর্টস"-পত্রিকায় তাঁর আঁকা চিত্র প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৩৮ সালে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রীটে তাঁর প্রথম চিত্র প্রদর্শনী হয়। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে আগত মার্কিন সৈনিক ও অফিসার বৃন্দ যামিনী রায়ের চিত্র বেশি দামে কিনতে শুরু করলে তাঁর আঁকা চিত্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এরফলে আন্তর্জাতিক মহলেও তাঁর চিত্র প্রশংসিত হয়। ভারতের মাটি ছাড়িয়ে তাঁর আঁকা চিত্র ব্রিটেন, আমেরিকা, প্যারিস, ইউরোপেও প্রদর্শিত হয়। বিদেশের অনেক গ্যালারীতে তাঁর আঁকা চিত্র শোভা পায়। লন্ডনের ভিক্টোরিয়া এবং আলবার্ট মিউজিয়ামে তার চিত্রকর্ম সংরক্ষিত আছে।

| ||

| সাঁওতাল মা ও ছেলে |

পূজারিণী মেয়ে

রাধা- কৃষ্ণ

কীর্তন

ক্রন্দসী মাছের সাথে দুই বিড়াল

যিশুখ্রিষ্ট

তার আঁকা বিখ্যাত ছবির মধ্যে রয়েছে ‘সাঁওতাল মা ও ছেলে’, ‘চাষির মুখ’, ‘পূজারিণী মেয়ে’, ‘কীর্তন’, ‘বাউল’, ‘গণেশ জননী’, ‘তিন কন্যা’, ‘যিশুখ্রিষ্ট’, ‘কনে ও তার দুই সঙ্গী’ ও ‘ক্রন্দসী মাছের সাথে দুই বেড়াল’।

কর্মরত কামার

শিল্পকর্মের স্বীকৃতির জন্য তিনি ১৯৫৪ সালে পদ্মভূষণ পান। ১৯৫৫ সালে চিত্রশিল্পের সর্বচ্চ সন্মান "ললিত কলা একাডেমী" পুরস্কার যা তিনিই সর্বপ্রথম পান। ১৯৫৬ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট ডিগ্রি লাভ করেন।১৯৩৪ সালে যামিনী রায় তার আঁকা একটি চিত্রকর্মের জন্য 'ভাইসরয় স্বর্ণপদক' পান।

বরেণ্য চিত্রকর যামিনী রায় ১৯৭২ সালের ২৪ শে এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন।

এই প্রসঙ্গে যামিনী রায়ের সাথে সেই সময়ের যে সকল গুনীজনের সাক্ষাৎ হয়েছিল তা একটু ছোট করে বলি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং যামিনী রায়

যামিনী রায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-শিল্পকর্ম দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তাই দেখা যায়, যামিনী রায়ই একজন আধুনিক শিল্পী, যিনি রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা বিষয়ে লিখিতভাবে প্রথম প্রতিবেদন রেখেছেন। এই লেখা বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত ‘কবিতা’ পত্রিকার রবীন্দ্র সংখ্যায় (আষাঢ়, ১৩৪৮) প্রকাশিত হয়। কবিগুরু কবিতা পত্রিকায় যামিনী রায় প্রকাশিত ‘রবীন্দ্রনাথের ছবি’ শীর্ষক প্রতিবেদনটি পড়ে বড় আনন্দ পেয়েছিলেন বলে জানা যায়। স্বয়ং কবি চিঠি লিখে যামিনীকে জানিয়েছিলেন সে কথা। সেই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

তোমাদের মতো গুণীর সাক্ষ্য আমার পক্ষে পরম আশ্বাসের বিষয়।… আমার স্বদেশের লোকেরা আমার চিত্রশিল্পকে যে ক্ষীণভাবে প্রশংসার আভাস দিয়ে থাকেন আমি সেজন্য তাদের দোষ দিই নে। আমি জানি চিত্র দর্শনের যে-অভিজ্ঞতা থাকলে নিজের বিচারশক্তিকে কর্তৃত্বের সঙ্গে প্রচার করা যায়, আমাদের দেশে তার কোনো ভূমিকাই হয়নি। সুতরাং চিত্রসৃষ্টির গূঢ় তাৎপর্য বুঝতে পারে না বলেই মুরুব্বিয়ানা করে সমালোচকের আসন বিনা বিতর্কে অধিকার করে বসে। সেজন্য এদেশে আমাদের রচনা অনেক দিন পর্যন্ত অপরিচিত থাকবে। আমাদের পরিচয় জনতার বাইরে, তোমাদের নিভৃত অন্তরের মধ্যে। আমার সৌভাগ্য, বিদায় নেবার পূর্বেই নানা সংশয় এবং অবজ্ঞার ভিতরে আমি সেই স্বীকৃতি লাভ করে যেতে পারলুম, এর চেয়ে পুরস্কার এই আবৃতদৃষ্টির দেশে আর কিছু হতে পারে না।

যামিনী রায়কে রবীন্দ্রনাথ আরও একটি অসাধারণ চিঠি লিখেছিলেন, যা বহুপঠিত এবং বহুচর্চিত। যেখানে আধুনিক দৃশ্যকলার একেবারে গোড়ার কথাটি নিঃসংকোচে ঘোষণা করেছিলেন তিনি। সে চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

ছবি কী– এ প্রশ্নের উত্তর এই যে– সে একটি নিশ্চিত প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের সাক্ষী। তার ঘোষণা যতই স্পষ্ট হয়, যতই সে হয় একান্ত, ততই সে হয় ভালো। তার ভালো-মন্দের আর কোনো যাচাই হতে পারে না। আর যা কিছু – সে অবান্তর – অর্থাৎ যদি সে কোনো নৈতিক বাণী আনে, তা উপরি দান।

রবীন্দ্র-চিত্রকলা বিষয়ে যামিনী রায়ের প্রবন্ধ এবং উত্তরে রবীন্দ্রনাথের চিঠির মধ্যে দিয়ে সেই সময়ের অন্যতম দুই আধুনিক শিল্পীর মুক্ত ভাবনার আদান-প্রদান হতো এভাবেই।

যামিনী রায় এবং বিষ্ণু দে

…

একটা টেবিলে সেই তিন চার ঘণ্টা চারমিনার ঠোঁটে জ্বলত

কখনো বিষ্ণু দে, কখনো যামিনী রায় এই নিয়ে তর্কটা চলত…

মান্না দে'র বিখ্যাত ‘কফি হাউজের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই’ গানের বেশ পরিচিত দু'টি লাইন। কলকাতার সেই প্রিয় কফি হাউজে বন্ধুদের আড্ডার বিষয় হতো কখনো বিষ্ণু দে, কখনো যামিনী রায়। তারা দুজন ছিলেন দীর্ঘ এবং আমৃত্যু বন্ধু। ১৯২৮ বা ’২৯ সালে বিষ্ণু দে প্রথম যামিনী রায়ের আনন্দ চ্যাটার্জী লেনের বাগবাজার বাড়িতে যান অজয় সেনের সাথে চিত্র প্রদর্শনী দেখতে। এরপর থেকে তিনি নিয়মিত দর্শক হয়েছিলেন শিল্পীর। যামিনী রায়ও হরহামেশা আড্ডা দিতে যেতেন বিষ্ণু দে'র দক্ষিণ কলকাতার ভাড়া বাড়িতে। সেই আড্ডায় আরও সঙ্গী হতেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। আড্ডার তর্ক-বিতর্কেও তুলি-কলম দিয়ে ছবি আঁকতেন শিল্পী যামিনী রায়।

বিষ্ণু দে'কে লেখা যামিনী রায়ের চিঠি এবং যামিনী রায়ের করা প্রচ্ছদে বিষ্ণু দের কবিতার বই

১৯৫৯-এর ২১ জুন কবি বিষ্ণু দে ‘তাই তো তোমাকে চাই’ কবিতায় শিল্পী যামিনী রায়কে নিয়ে লিখেছেন নিম্নের পংক্তিগুলি,

একটিই ছবি দেখি, রঙের রেখার দুর্নিবার একটি বিস্তার

মুগ্ধ হয়ে দেখি এই কয়দিন, অথচ যামিনীদার

প্রত্যহের আসনের এ শুধু একটি নির্মাণ একটি প্রকাশ

হাজার হাজার রূপধ্যানের মালার একটি পলক

যেখানে অন্তত গোটা দেশ আর কাল, একখানি আবির্ভাব।

যামিনী রায়ও প্রায় তার আঁকা ছবি উপহার দিতেন বিষ্ণু দেকে। কবিবন্ধু বিষ্ণুর বইয়ের প্রচ্ছদও এঁকে দিয়েছেন যামিনী। তারা নিয়ম করে চিঠি আদান-প্রদান করতেন। শেষ বয়সে যখন তারা প্রতিবেশি, তখন প্রায় প্রত্যহ আসা-যাওয়া চলতো। দুজন একসাথে ধূমপান করতেন এবং অন্তরঙ্গ আলাপে ডুবে থাকতেন। বয়সে ২২ বছরের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও তাদের বন্ধুত্ব ছিল সমবয়স্কদের মতোই।

বাঙালির বাঙালিত্ব তুলে ধরতে মাছ-মিষ্টি-দই এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের পাশাপাশি রয়েছে যামিনী রায়ের নাম। তার পটচিত্রে উঠে এসেছে ষোল আনা বাঙালিয়ানা। যামিনী রায় ছিলেন আর দশজনের চেয়ে আলাদা, কারণ তিনি তার পটুয়াশৈলীর কারণে নিজের বিশেষত্ব অটুট রেখেছেন। প্রতি বছর দূর্গাপূজোয় কোনো না কোনো মণ্ডপের নকশা তৈরি করা হয় যামিনী রায়ের চিত্রশৈলী অনুসরণ করে।

শেষে যামিনী রায়ের আঁকা আরো কিছু চিত্র।

চিত্র সৌজন্য – আন্তরজাল

0 মন্তব্যসমূহ